2025年11月8日、類塾プラス本部で、「子どもの学力と自信をひきだす非認知能力の育て方」を開催しました。

今回は、非認知能力教育の第一人者である中山 芳一先生に、ゲスト登壇者としてお越しいただきました。現在までに、継続的にかかわってきた学校園は約100か所を数え、ドラマ「御上先生」の教育監修も務められた方です。

そんな中山先生をお迎えした今回のイベントに、対面とオンラインで総勢、約80名の生徒・保護者の皆さまに参加していただきました。

入試制度の改革や大学入試の変化など、これから大きく変化する教育の波に乗るためのヒントが得られるイベントとなりました。

当日のご様子をお届けします。

類塾プラス 天王寺駅前教室 教室長の平松先生より、現在の教育業界の状況と、類塾プラスが考える本当の学力について、説明させていただきました。

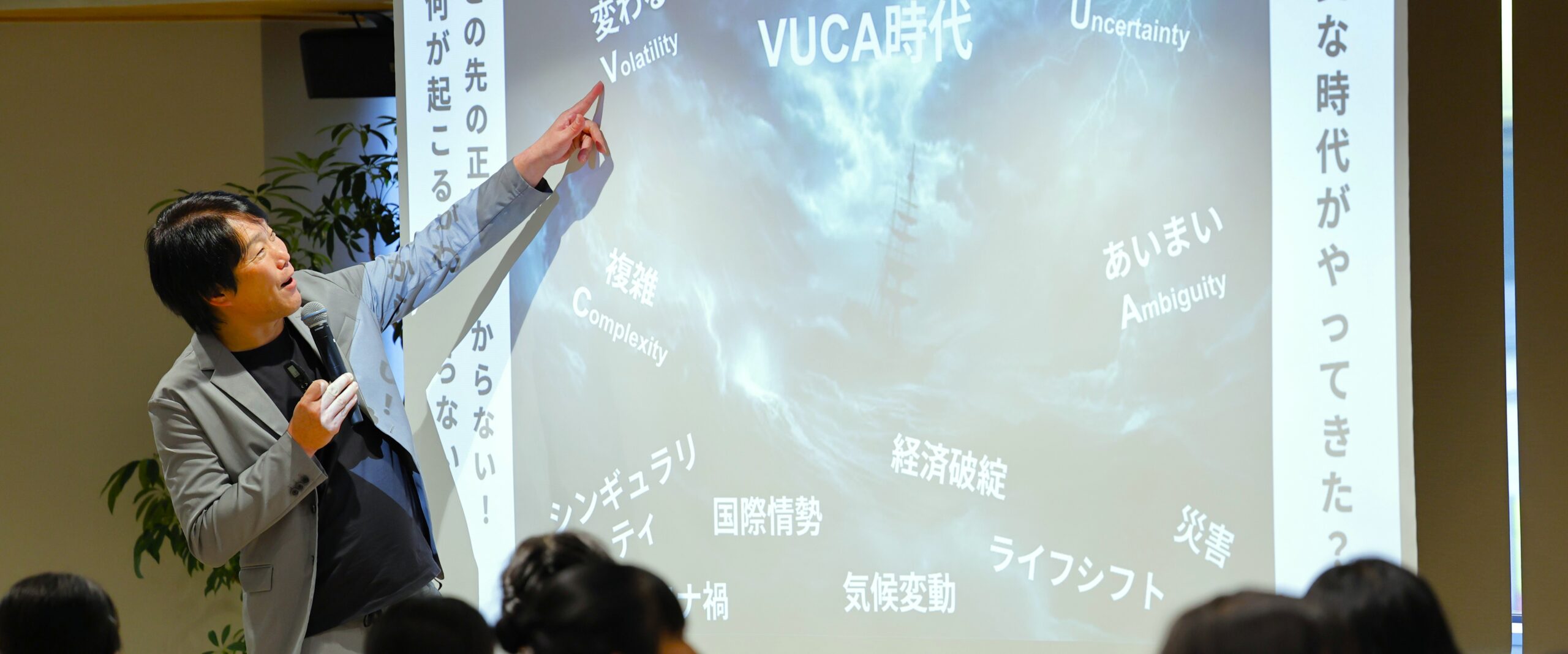

コロナ禍、生成AI技術の発展、環境問題への対応など、社会の激しい変化に適応する人材を輩出するために、学校教育も変化しています。

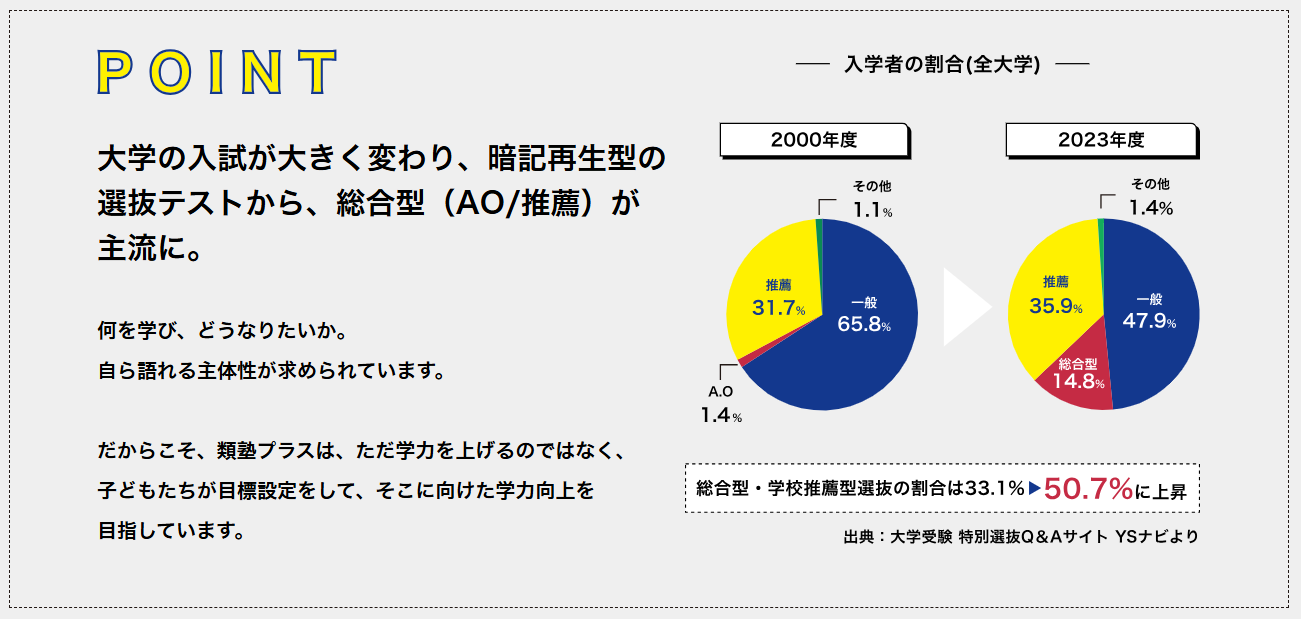

例えば、大学入試は顕著に変化が現れています。

2000年度では、一般入試が入学者の6割以上を占めていましたが、2023年度では、面接やプレゼンなどで合否が決まる総合型や推薦の割合が半数を超えました。

類塾プラスでは、この変化に対応するために、いままでの学力である知識・技能に加え、「探究する力」「発信する力」、「自走する力」の3つの力を「本当の学力」として、これらの力を育むことを大切にしています。

お子さま一人ひとりに、4ステップ面談〔強みの発掘→目標と計画→成果と振り返り→進路の提案〕を実施し、合格のその先を描く指導を提供しています。

では、子どもたちの「本当の学力」を伸ばすためには何が必要なのでしょうか?

中山芳一さんにお話ししていただきました。

――非認知能力とは何か。

結論からお伝えすると、このような意味になります。

同じものさしで数値化できるもの=認知能力

同じものさしで数値化できないもの=

非認知能力

学力は、テストの点数で数値化して、順位を決めることができますが、根性があるかどうかは、同じものさしで数値化して順位を決めるのは難しそうです。このように、同じものさしで数値化できない力のことを非認知能力といいます。

この非認知能力、海外でもたくさんの研究がされてきましたが、まだまだ体系化されてない曖昧なものです。

「根性を出せ!」という言葉を聞いたことがあると思います。根性も非認知能力に当てはまるものです。でも、「根性を出せ…」と言われても、正直よくわからないですよね。

だから、非認知能力の解像度を上げて、整理して考えてみましょう。

3つの非認知能力

自分を高める力…

自分の中で変革・向上する力たち

(例:意欲、自信、楽観性など)

自分と向き合う力…

自分の中で維持・制御する力たち

(例:自制心、忍耐力、レジリエンスなど)

他者とつながる力…

他者と協調・協働する力たち

(例:コミュニケーション力、共感性)

これらの力は、国語や算数といった教科の点数とは異なり、満点がありません。満点がないから目標設定もしづらい、さらには、高すぎるとマイナスになることさえあります。

例えば、他者とつながる力が高すぎるあまり、周りのことを気にしすぎたり、自分と向き合う力が高すぎて、閉じこもってしまうという具合です。

しかし、うまく非認知能力を育てることで、相互作用が生まれることもあります。我慢すると、人と折り合いがつけて協力することができる、協力することができると向上心が湧いてきます。

――非認知能力はどうやって伸ばせばよいのか

非認知能力を司っているのが、前頭前野。おでこのすぐ後ろ側にある、脳の司令塔といわれる部分です。

この前頭前野は、10歳頃になると急速に発達し、頭の中で話す内容が変化してきます。この時期に、自分のことを客観視できるようになります。この客観視のことを、モニタリングと呼んでいます。

10歳頃の前頭前野の発達によって、モニタリングできるようになり、行動を選択することができるようになります。

自分がどんな気質を持っているのか、モニタリングして、行動を変えていく。行動を変え続けると、習慣が変わる。習慣が変わると、人としての評価も変わっていきます。

非認知能力ピラミッドは、自分をモニタリングして、自分の行動を変えるためのワークです。意識が変われば、行動が変わり、非認知能力が鍛えられます。

講演後は、平松先生と中山先生のアドバイスをいただきながら、子どもたちと保護者の方も含めて、非認知能力ピラミッドをつくるワークを実施しました。

非認知能力ピラミッドでは、以下の要素にしたがって、自分のことをモニタリングして、言語化していきました。

<非認知能力ピラミッドを構成する要素>

①気質・基本特性:生まれつき持ち合わせた内面の特徴を知る

②価値観・信念:自分が大切にしたい価値基準を知る

③メタ認知:自分のことを客観視する

④行動特性:能力を鍛えるためにどんな習慣が必要か考える

⑤行動:具体的な自分の行動に落とし込む

価値観ワークでは、自分の好きな作品(漫画・ドラマ・小説など)、名言、人あるいはグループ、自分がどんなことに心を惹かれているのかを考えて、自分の価値基準を言葉にしました。(思い浮かばない人は、食べ物から連想させてもよいです。)

幽体離脱ワークでは、もし自分が会社の社長だったら、自分を採用するかどうか、理由とセットで考えて、モニタリングの練習をしました。

このモニタリングは、非常に重要なトレーニングで、ここを雑に振り返ってしまうと、習慣や行動が価値観とずれてしまう、言ってることとやってることが矛盾してしまいます。

「雑に振り返ると、雑にしか生きられない」と、中山先生も力説されていました。

子どもたちは、ワークシートを書くとき、グループで意見交換をするとき、こちらの想定を超えて、しっかり自分の想いや、できていること・できていないことを素直に言葉にしていました。悩みながらも、一生懸命に考えて書いているのが、印象的でした。

📍「今回のイベントは自分の勉強、生活などいろんなことに活かせるお話でした。」

—中1男子

📍「非認知能力についてしれました!自分を他人としてみて分析することをまた困った時にしてみようと思いました」

—小6女子

📍「自分のことをいっぱい知れました!自信も持てました!」

—中1女子

📍「子供のことで参加しましたが、自分にも問いかけができた良いイベントでした。また子供にも伝えておきます。ありがとうございました。」

📍「丁寧に日々を生きることの大切さを再認識できました。ありがとうございます。」

📍「大変勉強になりました!特にワークが有意義でした。こどもにも伝えていければと思います。貴重な機会をありがとうございました。」

📍「言語化する事の大切さ、この先の時代、どういう力が必要になるのか、その必要な力のどこを具体的に伸ばすのか、自分の目指すポイントが明確になった事が特に勉強になりました。」

受験に臨む以上、合格することが第一。類塾プラスは、第一志望合格の実現を最重視します。

そのうえで、これからの時代は、「合格のその先」をどう歩むかが問われます。だからこそ、「探究する力」「発信する力」、「自走する力」の3つの力を「本当の学力」として、これらの力を育むことを大切にしています。

お子さま一人ひとりに、4ステップ面談〔強みの発掘→目標と計画→成果と振り返り→進路の提案〕を実施し、お子さま自身が自分の行動を振り返りながら、合格までにやるべきことが何か、合格のその先をどうするか、描けるようになる指導を提供しています。

類塾プラスは、今後もこうした学びの場を継続して企画し、子どもたちの進路やこの先を考えるきっかけを提供してまいります。ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

次回イベントも、ぜひご期待ください!

\お問い合わせはこちら/

\中山先生の最新の書籍はこちら/